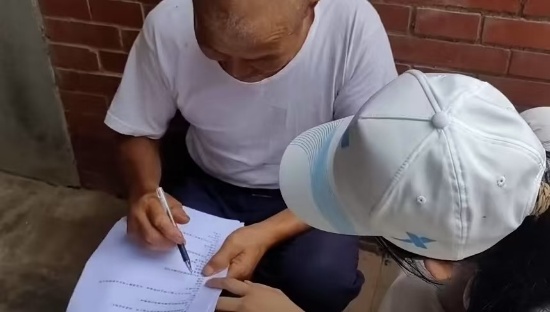

近年来,健康生活方式逐渐成为社会关注的焦点。然而,不同年龄段的人群在饮食、运动、睡眠及健康信息获取等方面展现出显著差异。为深入了解这一现象,我们于2025年在丽水开展了一项不同年龄人群健康生活方式的调查,覆盖18岁至60岁以上的各年龄段人群,共收集200份有效问卷。调查对象分为四组:18-29岁的Z世代、30-44岁的千禧一代、45-59岁的中年群体以及60岁及以上的老年群体。调查结果不仅揭示了代际间的健康观念差异,也反映出一些共性趋势。

饮食习惯:从快餐到均衡膳食

饮食习惯是健康生活方式的核心,调查显示各年龄段在饮食选择上差异明显。Z世代(18-29岁)因快节奏生活和对新奇口味的追求,倾向于便捷饮食。约60%的Z世代每周至少食用一次外卖或快餐,但健康意识也在上升,40%的受访者表示会选择低糖、低脂或素食选项,受社交媒体健康饮食潮流的影响较大。他们热衷尝试植物基食品或功能饮料,但对营养均衡的关注度稍显不足。

千禧一代(30-44岁)在饮食上更注重实用性和均衡性。约70%的受访者表示会每周规划家庭餐单,减少加工食品摄入,倾向于自制健康餐食。他们对有机食品和营养标签的关注度较高,近50%的人会仔细阅读食品包装上的成分表,显示出对健康管理的理性态度。此外,千禧一代更倾向于将饮食与家庭生活结合,例如为孩子准备营养均衡的餐食。

中年群体(45-59岁)更注重传统饮食和慢性病预防。65%的受访者选择富含膳食纤维的食物,如全谷物、蔬菜和水果,以维护心血管健康。他们较少依赖外卖,偏好家庭烹饪,注重“药食同源”的理念,例如常食用红枣、枸杞等传统滋补食材。然而,他们对新兴健康食品的接受度较低,更多依赖传统饮食习惯。

老年群体(60岁及以上)在饮食上最为谨慎,80%的受访者严格控制盐分和油脂摄入,以管理血压和心血管健康。他们更倾向于传统粗粮、汤羹类食物,对植物基蛋白等新型食品的接受度较低,反映出对传统饮食文化的深厚依赖。

运动习惯:从高强度到功能性

运动习惯的代际差异同样显著。Z世代热衷于高强度、潮流化的运动方式,如HIIT、瑜伽或搏击操,55%的受访者每周至少锻炼3次。他们更倾向于在健身房或通过线上课程锻炼,受社交媒体健身博主的影响较大,追求体型塑造和社交展示。

千禧一代的运动选择更具多样性,60%的受访者选择户外运动,如跑步、骑行或登山,以缓解工作和家庭压力。他们注重运动的社交功能,常与朋友或家人一起活动,增强生活幸福感。中年群体则偏向低强度运动,如快走、太极或广场舞,70%的受访者每周进行2-3次适度运动,目标是保持灵活性和心肺功能。

老年群体的运动频率较低,仅40%的受访者每周进行规律运动。他们更注重功能性锻炼,如关节活动、平衡训练,以预防跌倒和维持独立生活能力。社区健身设施和晨练活动是他们的主要选择。

睡眠与心理健康:压力与调节的平衡

睡眠质量和心理健康对健康生活方式至关重要。Z世代睡眠质量普遍较差,50%的受访者每晚睡眠不足7小时,原因包括学业压力、社交媒体使用和不规律作息。约30%的Z世代曾因焦虑或压力寻求专业帮助,显示出对心理健康的重视。

千禧一代的睡眠问题源于工作与家庭的双重压力,45%的受访者表示睡眠质量不稳定。他们更倾向于通过冥想、正念练习或使用健康类应用来缓解压力。中年群体和老年群体的睡眠质量相对较好,60%的受访者每晚睡眠7-8小时。他们更注重睡眠环境的改善,如选择舒适床垫或保持规律作息。

健康信息获取:数字鸿沟明显

健康信息获取方式的代际差异尤为突出。Z世代和千禧一代高度依赖数字平台,75%和65%的受访者分别通过短视频平台或健康类应用获取信息。然而,信息的碎片化让他们对某些健康建议持怀疑态度。中年群体更信任传统渠道,60%的受访者依赖医生建议或健康杂志。老年群体主要依靠家庭医生和社区健康讲座,仅20%使用手机应用,反映出明显的数字鸿沟。

共性趋势与启示

尽管差异显著,各年龄段在健康观念上也呈现共性。疫情后,所有群体对心理健康的关注度显著提升,压力管理和情绪调节成为普遍需求。此外,环保意识正在影响健康选择,越来越多的人选择可持续饮食和绿色出行方式,如减少肉类摄入或骑行代步。

此次调查揭示了不同年龄人群在健康生活方式上的独特偏好与共性趋势。Z世代追求潮流与便捷,千禧一代注重平衡与实用,中年群体强调预防与传统,老年群体以稳健和功能性为主。未来,健康教育和政策需针对各年龄段特点,提供个性化指导,弥合数字鸿沟,助力全民健康。

(责编:吴洪亮,二审:张凯波,三审:吴华岳)